对话设计师佘汶奇 以“重造”之名,探索居住中的不确定之美

走进佘汶奇的工作室,这里更像一个从容不迫的“收藏者之家”。目光所及,皆是故事。来自日本的素雅陶土茶具,釉色温润;抬头墙上挂着充满趣味的当代艺术画作,与之对话,碰撞出奇妙的时空感。中国的老家具,木质沉静,是另一种文人风骨。

佘汶奇乐于将这些风格迥异的物件共治一炉,彼此对话,相互成就,最终形成一个强大而独特的能量场。午后阳光穿过窗棂,斜斜地洒进来,光线温柔地抚过每一件物品,勾勒出它们深邃的轮廓,也将其融合成一个完整的、温暖的整体。

“重造建筑设计研究室”,“重”是一个多音多义字,当它读作chong时,代表着重新建造、从头开始,这跟设计的日常工作是一致的。当它读作zhong时,又代表着重视、重要,跟“家”的空间属性又是吻合的。

“重”不论读成哪个音,当它与“造”结合时,都是一个积极向上、正向的态度,所以佘汶奇很喜欢这个字呈现出来的魅力。

在佘汶奇的设计哲学里,“家”并非一个严丝合缝的精密容器,而是一个值得拥抱“不确定性”、与之共同生长的生命体。这是他深耕行业19年后,从工装、家装平台到独立工作室的漫长旅途中所沉淀出的核心思考。

更引人深思的是,与许多依赖经验的设计师不同,佘汶奇始终对“经验”保持着高度的警惕。他坦言,真正的创造往往源于对自我的“反叛”,重复过去的成功公式是设计最大的危险,因此,他主动选择了一条“反经验”之路——这不是为了否定过去,而是为了打破自我的窠臼,为每一个空间、也为每一位居住者,探寻那份未经预设的、动人的未来。

Q:最初是如何与空间设计结缘的?

A:如果在我的童年经历里找一点跟艺术相关的东西,那离不开父亲对我的影响。他是一个工厂美工,那个年代在单位里制作板报,家里也有很多美工相关的书籍。可能从小学,甚至更小的时候,我对于色彩、形体就开始有了一些认知。高中系统学习绘画之后,我就选定了未来的方向——空间,侥幸一直到现在也没有动摇。

Q:职业生涯中的不同阶段,分别带来了怎样的影响?

A:从05年到现在19年的职业生涯里,6年工装设计,6年家装平台经历,然后就是7年的独立工作室之路,每一段经历都对我产生了或多或少的影响。

我对于收一些老物件的喜好,受我曾经工作过的工装公司两位老板的影响,其中一位喜欢收藏红木家具、瓷器、绘画,在设计的理性逻辑中,加入了感性的物品,也让空间有了更加丰富的故事性和独特性。另一位对于绘图的极致要求,在当时行业里是非常出名的,他可以突然打“飞的”跑去上海听歌剧,听完回来全心投入工作,这种对于工作的热爱和生活态度,一直到现在还在影响着我。

在家装平台的6年里,我接触了至少1000个家庭,通过和他们的沟通聊天,让我对各种各样的居住人群有了更详实的了解,也建立了足够的画像敏感度,可以短时间内去分辨居者的性格、品位、喜好,这些对于设计一个个性化的居住空间是极其重要的。

后来做了工作室一直也专注在私宅设计板块,真正改变我对设计思考是在疫情时期。因为项目停滞而多出了很多时间,一切都慢下来,我开始思考是否趁机告别过去的经验,以达到下一步发展需要的裂变。

Q:你认为设计师与业主在理解空间上最大的不同是什么?

A:设计师因为职业属性,对于空间的理解一定是比业主思考的更多。我们都想做一个让人住在里面松弛、惬意又持续产生愉悦的空间。但我常常也在思考,一个空间从住进去各方面就特别符合心意、与人完全契合,这样的设计是不是也有问题,因为当下好看的东西,它的延展性和未来的可能性会有欠缺。第一眼就很熟悉、很确定的东西,我认为是存在危险性的。

Q:那您认为一个理想的空间应该给人怎样的初始体验?

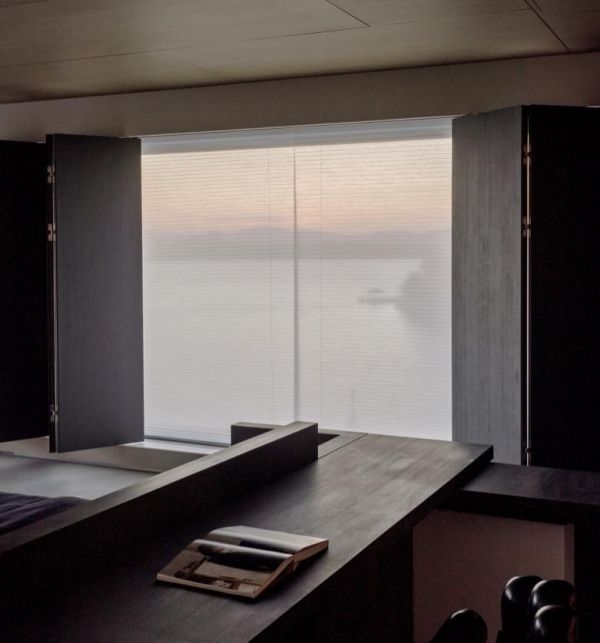

空间需要通过时间来证明,住进去的时候适当的兴奋感,又伴随一点点质疑,这是我认为恰当的状态。现在大家不谈风格、色彩、品牌的情况下,我们可能谈的多的是“松弛感”,松弛感往往是通过居住体验来决定的,而不是入住就有的。例外的情况也有,那说明室外的景色是绝佳的,空间的梳理是恰到好处的,主人的审美是一级的,有故事和历史的,质感、触感等等都和空间及主人匹配的,这些比刻意的设计更重要。

重造建筑设计研究室作品

Q:您提到“反经验的设计”,具体是指反对什么样的经验?

A:这个“反经验”当然也是在设计服务背景下的一种自我抒发,我首先想要实现的是空间不无聊,只有不无聊才有持续的居住乐趣。比如路易斯·康、柯布西耶的作品到今天大家还是觉得新奇,它包含有反传统、反认知、反经验的部分,当然是针对那个时代来说的,到今天要做到完全反经验是很难的。但是有很多简单的东西,如果钻的很深,也可以不普通。要给所有人包括给自己一点陌生的东西,这种刺激感和兴奋感其实是能持久的。

我的反经验,反的主要是自己的经验,我觉得行业的经验已经不太重要,行业要反的不是经验,是防止以极快的速度过时。自己的经验不是为了反过时,而是更多的换一个角度去考虑在做的每一个东西、每一个点到底有没有变化的可能。

Q:你是要对习以为常的东西提出质疑?

A:对,我现在做每一件事情之前都会质疑一下为什么会这么想。这是一个比较分裂的做法,但也是一个比较好玩的做法。我现在越来越少的做一些精致的节点,基本上能够把它扁平化、粗糙化,或者把它最简单化,我一定不会做到精致化。

Q:为什么?

A:首先,很精致的东西它是脆弱的、不可逆的。时间长了之后坏掉、裂开了的话,再修复会给居住带来不好的体验感。这种所谓的精致只有在是装修过程以及居住初期会给人带来一些新鲜的感受,但真正看惯了之后,它出现的任何一个问题都会让你觉得当时不应该做成这样。这种美会通过时间的推演变得力不从心,所以我是希望做得粗糙自然一些,我要的是直接的表现空间感、光线流动,而不是说让人盯住一个细节猛看。

重造建筑设计研究室作品

Q:装饰性的设计不是你想要的。

A:纯装饰性的设计不是我不擅长,只是得到的结果不是我想要的。人在里面的每个空间不同的感受,一些情绪的转折是我最感兴趣的。从居住者的角度来说,他想要的是合理性,然后是足够美。但从我的角度来说美除了装饰上的刻意设计,也包含了光线、材质、空间转换、结构等更为本质的问题。

Q:在居住中,你比较看重的是把房子交给主人以后,能够激发他的居住热情,或者说对于生活的热情。

A:对,包括他在过程中可能有一些之前没有感受到的点,他来跟我分享的时候,这是一个比较好玩的事情。

Q:这个时候其实家真正成为了一个载体。

A:对,家真正的脱离了一个商品房的范畴,成为一个他每天想要回去的庇护所。

重造建筑设计研究室作品

Q:你在设计上的反思性和批判性很强,为什么会有这种思考?

A:设计对我来说是一个很重要的事情,我要把它做好的原因是要对得起自己的时间和生命。其实“反经验”这个话题也是当代很多艺术家在提的。因为你不反经验没法进步。传统不可怕,当代也不是最强的,这个事情都是双向的。

Q:文丘里说:反叛不是一次性的,当昔日的反叛者变成了一个新的正统的时候,然后又要新的反叛。你的这种思考虽然说很分裂,会经常陷入到纠结或者说自我对立,但是一旦有一个点被你突破了,你获得的那种成就感其实是非常大的。

A:对,所以现在支撑我的乐趣都在这一个个突破的点,虽然过程是很痛苦的,但所有的突破和成长它只能来自于我自身阵痛后的裂变。

重造建筑设计研究室作品

相关知识

对话设计师佘汶奇 以“重造”之名,探索居住中的不确定之美

经典与新生对话,东芝携手设计师探寻江城之美

对话大自然家居佘嘉浚:坚定健康环保,做行业创新引领者

红墨斗住宅设计大赛正式启动 揭开一场探索中国之美的旅程

对话方太孙利明:延续美学实践 以设计探寻中国幸福人居

对话乐迈石晶 以设计之名赋能美好生活

始于上海,相约临朐——米兰之窗携手设计师探寻未来之窗

“雅生之地”重庆站 | 对话:设计即生活

探寻美学空间.尽现生活之美——奇恩设计李婍婷

探索设计之问 —— 2024「设计上海TALENTS」再启新篇章